こんにちは!NPO法人Pendemyデジタル教育ラボです🐧

2025年10月26日(日)、オンラインにて【小学生向け体験型ワークショップ】「3Dモデリングで文房具を発明しよう!〜プロジェクト型学習でものづくり体験〜」を開催しました!

テーマは、子どもたちが日常的に使っている「文房具」。

“使いにくさ”から“新しい発明”を生み出し、Tinkercadで3Dモデリングして発表する90分の探究体験に、全国から5名の子どもたちが挑戦しました!

本記事では、当日の様子をレポートします📝

開催内容:3Dモデリング×文房具!新しい文房具を発明しよう!

本イベントは、次のような流れで開催しました!

📌 イベントの流れ

1.文房具について学ぶ|身近な道具に隠れた“工夫”に気づく

2.観察と発見|“使いにくさ”を発明のタネに変える

3.3Dモデリング|Tinkercadで自分のアイデアを“立体化”!

4.最終発表|世界にひとつの「新しい文房具」をプレゼン!

イベント詳細:小学生がリモートで挑戦!文房具の発明〜3Dモデリングのステップ

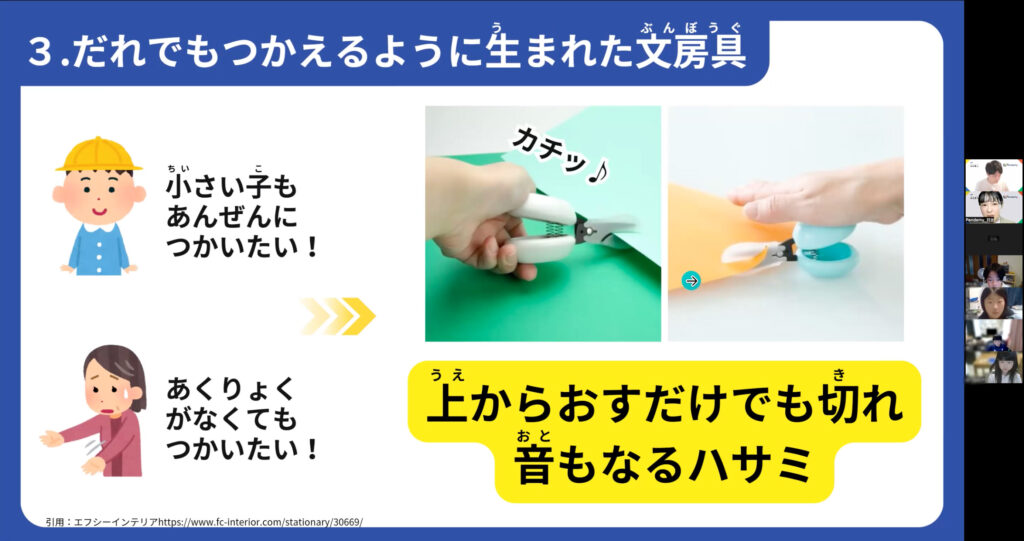

文房具について学ぶ|身近な道具に隠れた“工夫”に気づく

ワークショップの最初は、「文房具ってなんだろう?」「どうやって新しい文房具が生まれてきたの?」を深掘りするインプット💡

シャーペンやホッチキスのような身近な道具の歴史や進化を知ることで、使いやすさの工夫=誰かの困りごとを解決する発明であることに気づいていきます。

たとえば…

💡「1本で3色のボールペン」は、“ペンをたくさん持ち歩くと重い”という課題から生まれた

💡「押すだけで切れる安全ハサミ」は、小さい子や握力が弱い人でも安心して使えるように工夫された

この学びを通して、子どもたちは「道具の背景にある課題と工夫」を探る視点を身につけ、次のアイデア創出へとつなげていきました!

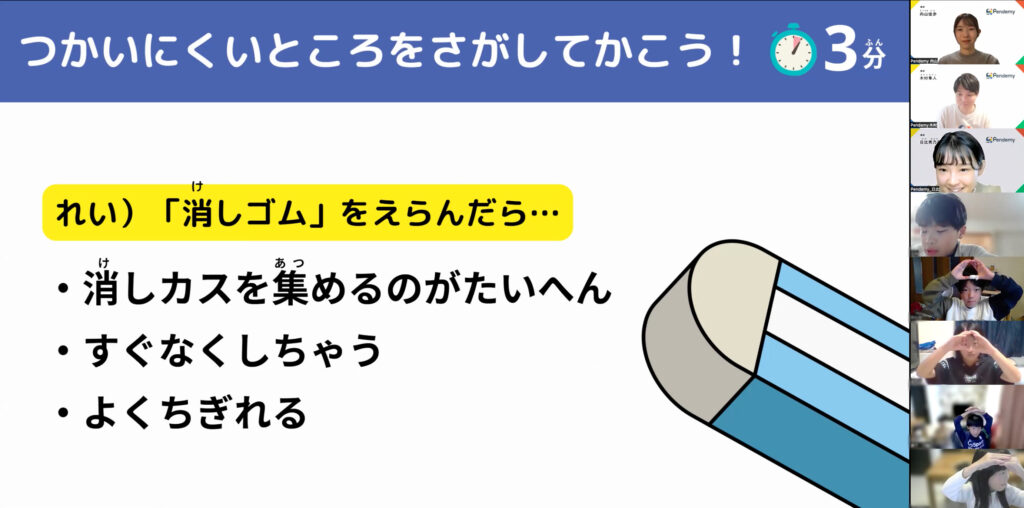

観察と発見|“使いにくさ”を発明のタネに変える

続いて、1つ好きな文房具を選び、「どんなときに使いにくい?」「どうなったらもっと便利?」と考える時間へ!

「消しゴムのカスが集めにくい」

「定規が動いて線がずれる」

「角がすぐ丸くなる消しゴムはもったいない」

「定規を持ち替えるのが面倒」

困りごとを見つけて発明のヒントに!

こうした“ちょっとした困りごと”をもとに、「こんな文房具があったらいいな!」というアイデアをスケッチで設計します。

このプロセスでは、自然と「だれのための発明か?」「どう使うか?」といったユーザー視点や、STEAM的な問いの立て方が育まれていました。

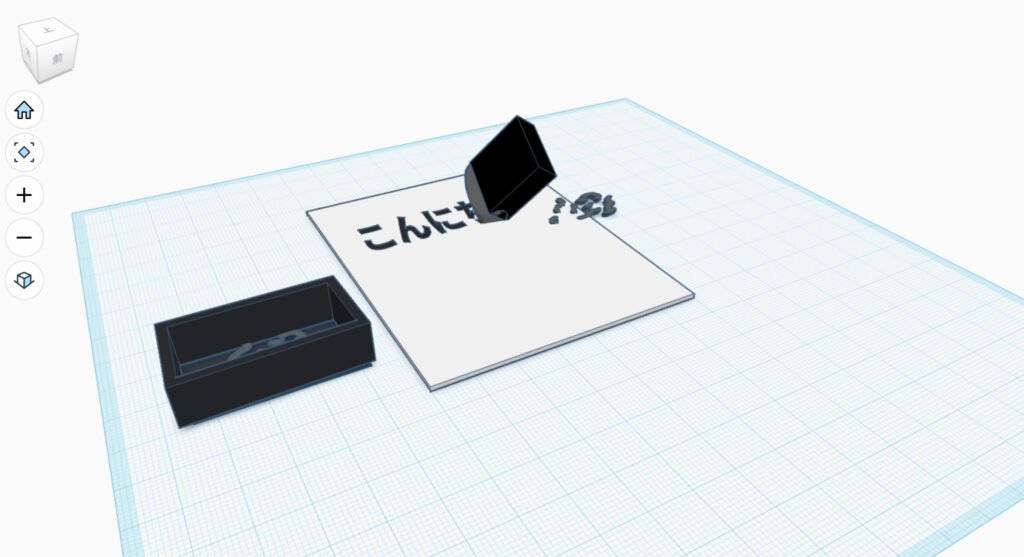

3Dモデリング|Tinkercadで自分のアイデアを“立体化”!

スケッチが完成したら、次は3Dモデリングに挑戦!

使用ツールは、子どもでも直感的に扱える無料のブラウザアプリ「Tinkercad(ティンカーキャド)」です。

まずは、練習としてシンプルな消しゴムのモデルをつくるステップからスタートしました!

四角い図形を置いてみる/色を変えてみる/上にパーツを重ねる/図形同士をくっつける/図形をカットする…

こうした基本操作をひとつひとつ丁寧に確認しながら、空間を意識したデジタル工作に取り組んでいきました。

少しずつ自分の手でモノを動かす感覚を掴んでいき、

「色を変えてみたよ!」

「ここ回転させたい!」

「消しかすも作ってみた!」

などの声が画面越しにも広がっていきました!

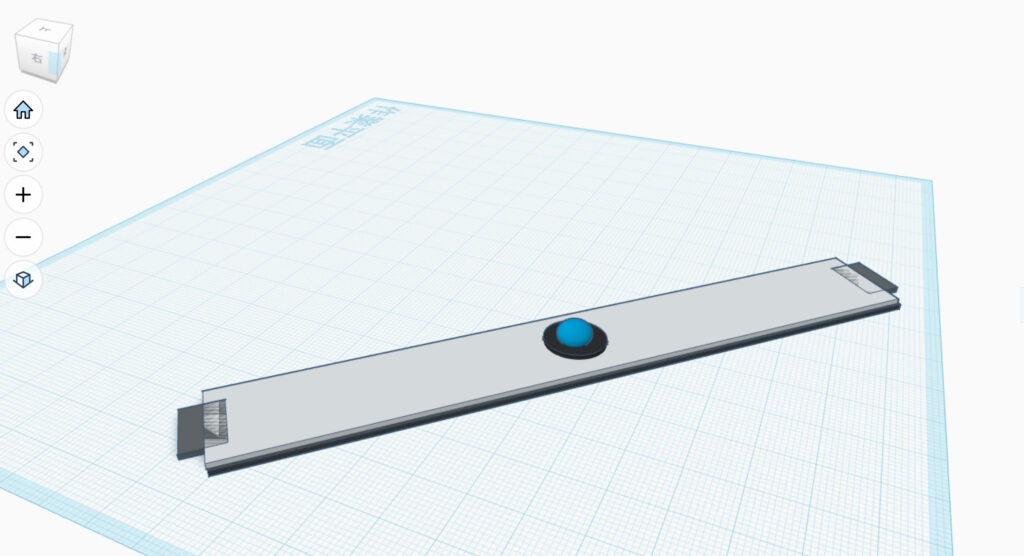

基本が身についたあとは、いよいよ自分の考えた“新しい文房具”をTinkercadで再現!

自分でスケッチした構造を思い出しながら、

💡土台の形を決めて配置する

💡小さなパーツを複数重ねて機能を表現する

💡ローラーや回転軸など、動きを想像しながらデザインする

といった工程に挑戦し、想像していたアイデアを“立体の作品”として具現化していきました。

はじめて3Dモデリングに触れる子どももいましたが、その仕上がりは大人が驚くほどレベルが高く、それぞれの発明への思いが“形”になった瞬間でした!

発表|世界にひとつの「新しい文房具」をプレゼン!

ワークショップの最後は、発明した文房具のプレゼンテーション!

3Dモデルを画面に映しながら、「どんな課題を解決したのか?」「どんな工夫を込めたのか?」を自分の言葉で伝えてもらいました!

まとめ:STEAM的「気づき→発明→表現」の90分

今回のワークショップでは、文房具という身近なテーマを入口にしながら、STEAM教育の核である「問いを立てる」「創る」「伝える」を体験してもらいました!

初のリモート開催でしたが、

・自分で考える

・デジタルでカタチにする

・他者に伝えるという力

がしっかり育まれるまなびと創造が自然と循環する90分になりました🎉

Pendemyはこれからも、未来をつくる“ひらめきの場”を全国に届けていきます!